История компании в истории города

Курган. Начало*

История предпринимательства от времён купца Смолина до наших дней.

1904

В КУРГАНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Это был настоящий прорыв. Первое машиностроительное производство, которое прославило Курган на всю страну. 120 лет назад был заложен первый камень в механическую мастерскую, выросшую в огромный завод «Кургансельмаш». Он пережил множество взлетов и падений, был образцом для подражания и объектом для сочувствия. Не единожды казалось, что завод на грани закрытия. Сегодня ЗАО «Кургансельмаш» обретает второе дыхание. И с надеждой смотрит вперед.

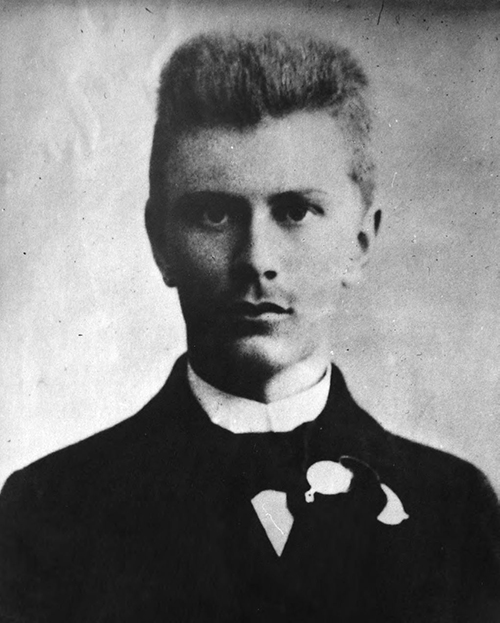

История «Кургансельмаша» начинается в местечке Логовушка близ Кургана в 1900 году. Его «прародителем» считают Сергея Балакшина, чей гениальный ум и трудолюбие позволили открыть принципиально новое направление – строительство турбин, по качеству и эффективности превосходящих европейские аналоги.

С раннего детства Сергея интересовала техника, и его отец, известный в Кургане купец Александр Балакшин, отправляет подросшего сына учиться. Сперва – в механический техникум в Омск. После его блестящего окончания – в Германию, получать инженерную специальность в Шарлоттенбургском политехническом институте.

Возвращения Сергея домой ждали с нетерпением. Для него приготовили место в Товариществе отца и тестя «Балакшин, Ванюков и К°». Главное поручение – создание собственной механической мастерской по ремонту и строительству оборудования для различных заводов, в том числе для маслодельного производства, которому был предан Балакшин-старший: «Не все у немцев и французов машины покупать».

Чем же заняться?.. То, что предлагает отец (маслобойки, пастеризаторы, конные приводы), видится простым. Было бы оборудование, а уж производство он наладит. «Вдруг Сергей Александрович поднялся и заходил по комнате, – описывает Бендик поиски своего пути начинающим изобретателем. – Мыслями он вернулся в столь близкое еще детство, когда мастерил игрушечные водяные мельницы, потом вспомнил учебу в Омске и то, как сиживал на берегу Иртыша и думал о скрытой в реке энергии. Как богата Сибирь силами водными. Не пора ли запрячь их в упряжку, заставить служить людям?.. Да-да, он будет делать гидротурбины».

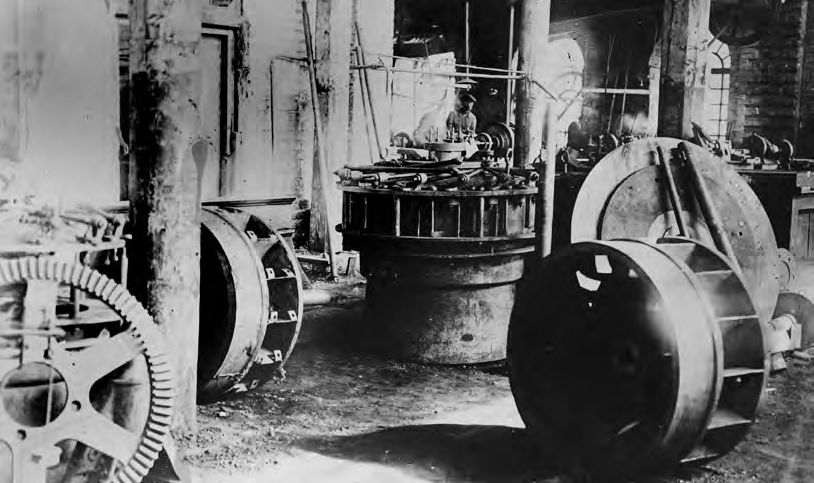

Пока идея зреет, формируется в чертежах и расчетах, мастерская Сергея Балакшина начинает выполнять первые заказы. Уже к 1902 году она предлагает широкий ассортимент: «паровые машины, котлы, чугунное и медное литье, устройство мельниц, электрическое освещение маслодельных, крахмальных заводов»... Работают, не более 25 человек. Отдаленность от города, где уже есть железная дорога да и «мастерового люду поболе», стала препоной в развитии. Желание молодого промышленника перенести производство в Курган поддержали старшие партнеры. На семейном совете решено передать ему землю, купленную еще в 1893 году. Так в распоряжении Сергея Балакшина оказался участок 50х60 саженей в районе нынешних улиц Пушкина – Гоголя (там, где сегодня находится областная больница). В 1903 году начался переезд мастерской. Сначала это были лишь пять деревянных зданий, в которых и оборудовали цеха.

1904-1915

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Энергии Балакшина хватало и на активное участие в общественной жизни города. Он являлся членом попечительских советов Курганской низшей ремесленной школы и женской гимназии, входил в Биржевой комитет, был гласным городской Думы, участвовал в разработке документации по строительству духовного училища и т. д.

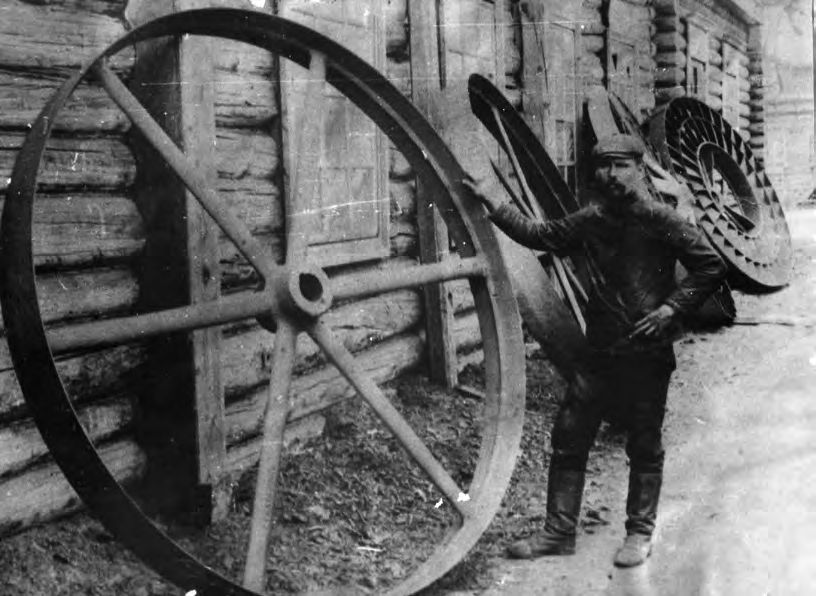

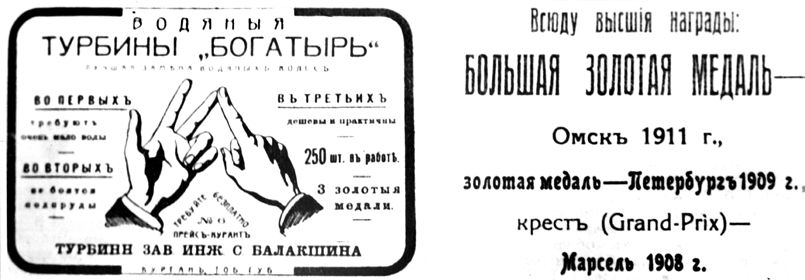

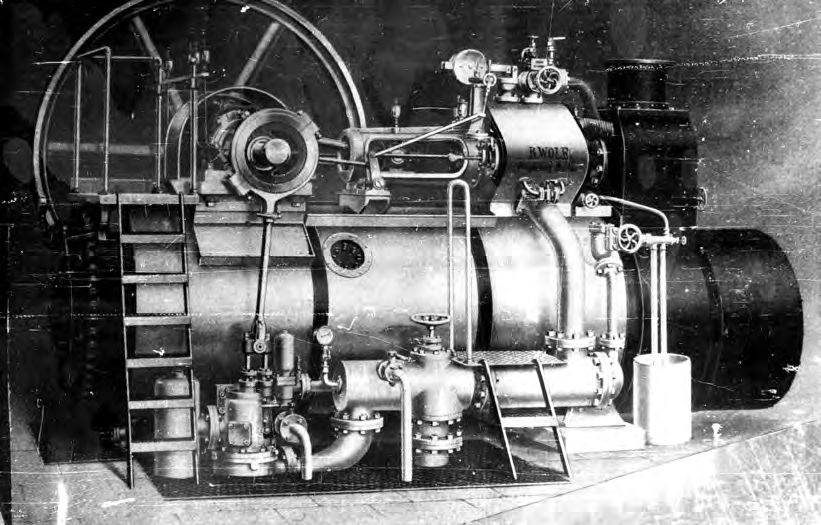

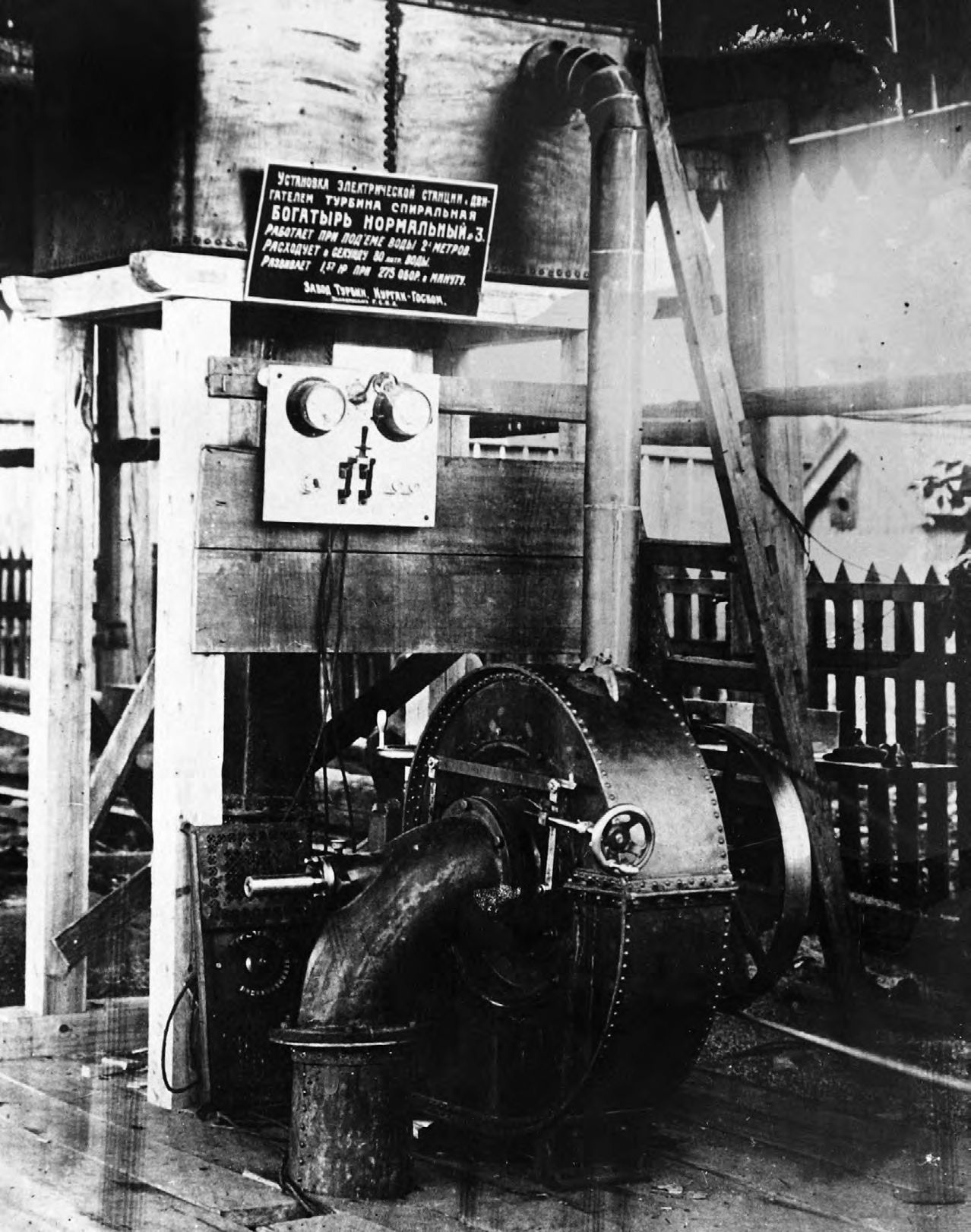

И вот долгожданный день. 1 января 1904 года открылся Чугуномеднолитейный и механический завод инженера С. А. Балакшина. На первых порах он продолжает выпускать оборудование для маслодельных артелей. Однако уже в 1905 году в его названии появилось новое для сибирского края слово «турбиностроительный»: была выпущена первая гидротурбина по чертежам Сергея Александровича – «Богатырь-Быстроход». Он был установлен на мельнице в Кокчетавском уезде и вскоре демонстрировал свою мощь повсюду: в Сибири, на Урале, в Средней Азии и на Кавказе, в европейской части России. Следующим типом турбины стал «Борец», предназначенный для малых и средних подъемов воды и выпускаемый в семи модификациях. В короткие сроки был налажен массовый выпуск всех образцов. И родилось доброе имя завода – «Турбинка», которое, как бы ни называли завод в дальнейшем, прочно прикипело к нему на долгие годы. Турбины Балакшина произвели настоящий прорыв на рынке гидроэнергетики. Они обладали высоким качеством и при этом стоили значительно меньше, чем иностранные. Продукция курганского завода неизменно получала призовые места на конкурсах и выставках всех уровней. Объемы производства стремительно росли. В 1910 году завод выпускал 20 турбин, в 1913-м – 58, а в 1915 году – сто. При этом мощностей завода, чтобы полностью удовлетворить спрос, не хватало. Кроме турбин, завод Балакшина выпускал им же разработанные турбопоставы для мельниц, запчасти, приводные ремни, подъемные винты для ставней, трансмиссии и многое другое. Да и станки, которые использовались на заводе, тоже были спроектированы Балакшиным. Многочисленные гости завода восхищались детищем инженера. В книге отзывов, которую Сергей Александрович завел на заводе в 1914 году, – множество хвалебных слов. Примечательна запись, оставленная инженером-технологом Н. Вальбергом: «Побольше бы таких заводов, которыми так скудна Россия; еще отмечаю характер изделий, которые вырабатываются на заводе, а именно водяные турбины, распространение которых в России очень мало, между тем «белого угля» у нас неисчерпаемый запас, и только такие заводы, как завод инженера Балакшина, могут способствовать утилизации водяной силы для всяких нужд населения». Хозяина «Турбинки» любили и уважали рабочие. «Как человек образованный, Сергей Александрович работал день и ночь, один управлял заводом как хозяин и как мастер, начальник и инженер, работал чертежником, проектировщиком и конструктором. На рабочих не накладывал штрафов, выплачивал своевременно зарплату… Не предавал рабочих властям, а иногда защищал, посылая в командировки, чтобы спасти от ареста полицией…» – рассказывал Федор Вотяков, ученик и помощник Балакшина, который даже жил в его семье почти шесть лет после переезда завода из Логовушки в Курган. Балакшин планировал и дальше расширять производство, для чего приобрел соседнюю усадьбу по улице Пушкинской, однако началась Первая мировая война, и затею пришлось отложить. В это время завод осваивает выпуск мин и ручных гранат для армии, на нем трудятся уже 195 человек.

1917-1938

КОНЕЦ «ТУРБИНКИ»

1917 год и его октябрьские потрясения поставили жирный крест на всех начинаниях. И в феврале 1918 года в «Народной газете» появляется объявление: «Согласно постановлению Курганского исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 14 (1) февраля сего года, мой машиностроительный завод в городе Кургане конфискован рабочими, а потому я слагаю с себя всякую ответственность за дальнейшую его работу и исполнение заказов. Инженер Балакшин».

Директором конфискованного завода назначается Федор Вотяков, которого впоследствии назвали первым «красным» директором «Турбинки». Однако это продолжалось недолго, и после белочешского мятежа 1918 года завод вернули Балакшину.

В своем письме к Балакшину-старшему Вотяков так описывает события того времени: «14 февраля пришел утром на работу, мне Сергей Александрович говорит: «Федор Романович, принимайте от меня завод, который у меня конфисковали, а вы назначены директором его». Я взял ключи от цехов и приступил к работе. Завод был назван Механический завод народного достояния… 1 июня 1918 г. Чешские выступления перевернули всю жизнь города, и завод я передал обратно Сергею Александровичу… При передаче завода весь состав рабочих, служащих и администрации остался на месте без всяких репрессий, в том числе и я, занимаясь той работой, какую исполнял ранее...»

Правда, и на сей раз Балакшин руководил родным заводом непродолжительно. Мечтая все-таки воплотить свои планы в жизнь, летом 1919 года Сергей Александрович обратился в Госбанк с заявкой на кредит. Однако желаемого не получил. Уже к августу власть в городе окончательно перешла Советам, и семья Балакшина переехала в Томск. Несмотря на то, что Сергей Александрович продолжал заниматься любимым делом, «Турбинка» для него осталась в прошлом.

В УСЛОВИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ

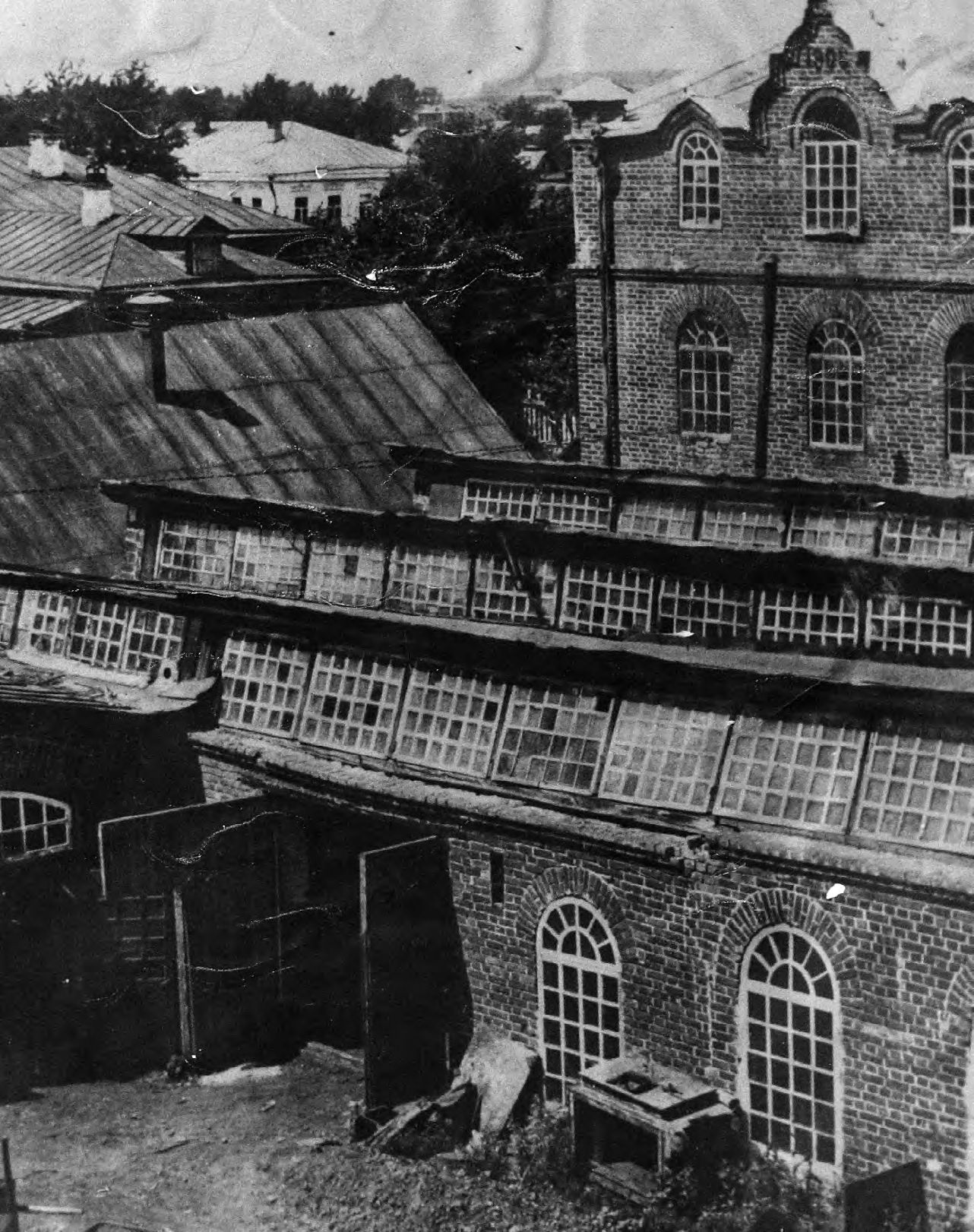

1920-е годы вспоминаются в серых красках: экономика разрушена, местная промышленность и сельское хозяйство пришли в полнейший упадок. Из-за нехватки средств, перебоев со снабжением, сырьем, электроэнергией, изношенности оборудования предприятия восстанавливались медленно. С марта по август 1920 года «Турбинкой» руководит К. И. Ветинг. О каких-либо особенностях этого периода история умалчивает, да и сам временный директор вскоре уезжает на родину – в Эстонию. Руководителем завода вновь становится Федор Вотяков, занимая эту должность до 1922 года. В 1923 году под управлением Адольфа Францевича Ледуса, судового механика по профессии, завод наконец начинает работать безубыточно. Помимо турбин, в этот период он изготавливает и другую продукцию для сельского хозяйства. Старых площадей и мощностей не хватает, город разрастается, и в 1924 году начинается строительство завода на современной территории, там, где ранее располагался жестяно-лудильный завод (ул. Куйбышева, 144). Первую пятилетку машиностроительный завод встречает в новых цехах. Этот период характерен ростом ударничества и развитием рабочего изобретательства, нацеленного на снижение издержек и увеличение объемов продукции. Завод успешно справляется с рядом серьезных задач, в числе которых – производство запасных частей к американским тракторам «Кейс» и «Фродзон». Однако план первой пятилетки все-таки не выполняет. И причин тому много. Это и постоянные переходы предприятия из ведомства в ведомство, частая смена продукции, и негибкость технической политики, нарушение экономических законов, текучка кадров. Торжественное открытие машиностроительного завода на новом месте состоялось в начале июля 1927 года. В этом же году (еще на старой площадке) изготавливается последняя турбина по чертежам Сергея Балакшина. С 1928 года профиль завода полностью меняется на производство оборудования и машин для сельского хозяйства. И в 1930-е машиностроительный завод выпускает запчасти к тракторам, оборудование для мельничных производств. Уже в 1934 году выпуск продукции увеличивается в два раза по сравнению с предыдущим годом, а в 1935 году план перевыполнен более чем в полтора раза. К 1938-му коллектив завода насчитывал 817 человек.

1941-1945

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА

Великую Отечественную войну заводчане встречают полными решимости помочь Родине. Как и другие коллективы, они работают в выходные дни, продолжительность смен увеличивается, заработанные деньги перечисляются в фонд обороны. На разгрузочную площадку предприятия начинают прибывать эшелоны с оборудованием, людьми и материалами ряда эвакуированных заводов, в том числе Гомсельмаша, а позднее и Люберецкого завода имени Ухтомского. Объединенное предприятие получает название «Уралсельмаш» и специализируется на выпуске мин и минометов. Кроме того, завод выпускает детали к снарядам легендарных «катюш». По разным данным, в годы Великой Отечественной войны на заводе в общей сложности работали до 6500 человек. Еще на первом собрании работники объединенного предприятия приняли резолюцию об организации в третьем квартале выпуска оборонной продукции, о развертывании социалистического соревнования под лозунгом «Все для фронта!». Работали днем и ночью. Порой проводили в цехах, не выходя, недели, выполняя месячные планы за несколько дней. Производство продукции для фронта было налажено за 30 дней, а в декабре 1941 года объем выпуска оборонной продукции вырос в 19 раз по сравнению с объемом производства в предвоенном году. За период ВОВ на объединенном заводе было выпущено более 11 миллионов мин и 1500 минометов, огромное количество деталей и снарядов к ЗАО. В 1942 году двадцать работников завода были награждены орденами и медалями СССР. Более 800 человек получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Более 800 работников завода сражались на фронтах войны, многие отдали за Родину свои жизни. В 1975 году на территории предприятий был установлен мемориальный ансамбль воинам-рабочим и труженикам тыла завода «Кургансельмаш».

1950-1975

БОЛЬШАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

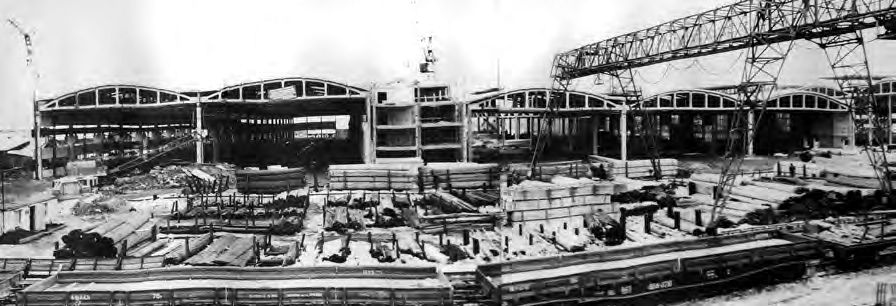

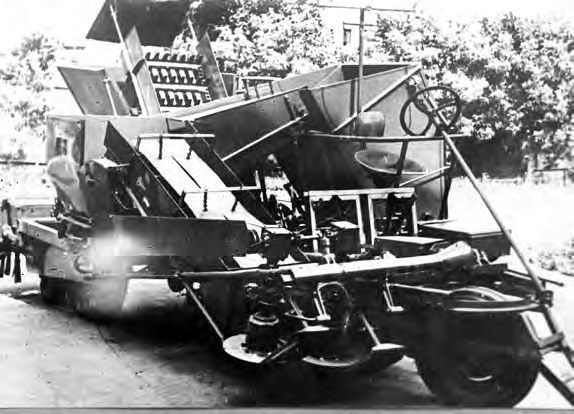

После окончания Великой Отечественной войны завод начинает выпускать машины для сельского хозяйства, в большей части – для животноводства. Осваивается производство соломосилосорезок, тюкоподборщиков, миниатюрных комбайнов с емкостью ковша 0,15 кубометра, водоподъемных установок, тракторных прицепов, свеклоуборочных комбайнов, позже – передвижных доильных установок и другой техники. В 1950 году Распоряжением Совета министров СССР «Уралсельмаш» был разделен на два самостоятельных завода – нынешний «Кургансельмаш» и Курганский завод колесных тягачей имени Д. М. Карбышева. К этому моменту «КСМ» нуждался в серьезной реконструкции, которую частично провел директор завода Александр Леонов. При нем же началось строительство жилья для заводчан хозяйственным способом. К этому способу, кстати, вернутся на заводе и в начале 80-х годов. Конец 50-х характеризуется становлением движения за коммунистическое отношение к труду. Многие годы «кургансельмашевцы» были первыми среди предприятий города и области в соцсоревнованиях, пять раз коллектив побеждал во Всесоюзном соревновании по итогам года, за ударный труд получал многочисленные награды разного уровня. В 1965 году завод переходит в подчинение Главного управления по производству машин для животноводства Министерства тракторного и сельскохозяйственного производства СССР. С 1966 года начинается исчисление новой специализации завода. На «КСМ» налаживается производство доильных установок различных типов (УДС-3Б, УДА-8А, УДА-16А). Помимо этого, завод производит вакуумные насосы, которыми, кроме «родных» доильных установок, комплектуется ряд других машин, экспортируемых за границу, в частности в Финляндию и Канаду. В 1968 году, отслужив в рядах Советской армии, на завод приходит Петр Гринюк, которого вскоре назначают мастером. Вряд ли молодой мужчина в то время думал, что вся его жизнь будет неразрывно связана с «Кургансельмашем». «Завод тогда был небольшой. Половина производства находилась в старых корпусах, в том числе и инструментальный цех, куда меня взяли мастером. На «КСМ» работал на разных должностях: мастером, технологом, конструктором в отделе главного технолога. Все стадии прошел», – вспоминает Петр Кириллович Гринюк, который впоследствии будет занимать кресло директора более 25 лет. Начало 70-х ознаменовалось активным строительством новых зданий и сооружений. «В то время началась большая реконструкция «Кургансельмаша». Там, где сейчас седьмой корпус, где литейка, были только гараж и небольшое болотце, – рассказывает Петр Кириллович. – С целью развития животноводства в Советском Союзе было создано новое Министерство животноводческих комплексов для механизации – Минживмаш. И по его решению завод начал застраиваться. Он увеличился раза в три – новые цеха, новые технологии. Конечно, когда идет и стройка, и производство одновременно, это сложно, но руководители справились с этой задачей. И после реконструкции завод получил окончательную специализацию по выпуску доильной техники». Коллектив продолжает ударными темпами наращивать объемы работ и в 1975 году за успешное выполнение государственных планов удостаивается ордена Трудового Красного Знамени.

1978-1991

ВСЕСОЮЗНАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ

В 1978 году на «Кургансельмаше» начинается производство резервуаров-охладителей молока с промежуточным и непосредственным охлаждением. Последний тип охладителей в больших количествах отправляется за рубеж. Стоит отметить, что в 1970-80-е годы «КСМ» занимал лидирующие позиции в Советском Союзе по производству машин для механизации животноводческих ферм и входил в десятку самых крупных предприятий Минживмаша. Как вспоминает Петр Гринюк, в 80-х годах доильной техники на курганском «Сельмаше» выпускали много. «Если взять машину УДС 3Б (это пастбищная доильная установка), то 12000 штук в год. А сложных установок типа «Тандем» и «Елочка» – по 100-150 штук в год. Выпуск установки АД100Б составлял порядка 2000 в год. Это только основные машины. В 80-е годы освоили молокопровод, и эти молокопроводы до сих пор работают на многих фермах на территории бывшего СССР. Вакуумные насосы выпускали для всех заводов Советского Союза, два наших цеха были задействованы только на их выпуск. Планировалось, что объемы будут доведены до 180 тысяч штук в год. Американцы как-то во время поездки нашего директора в Штаты пошутили: «Вы что, на Луну их еще будете продавать?» – делится воспоминаниями Петр Кириллович. В тот период большой поток машин, изготовленных на курганском заводе, шел на экспорт в Германию, Китай, Болгарию. «С 1980 по 1982 годы я работал на Кубе, куда меня отправили «Кургансельмаш» и наше Министерство. Это делалось в рамках интернациональной помощи кубинским братьям для построения и организации производства по выпуску тростниковоуборочных комбайнов – у них их не было. И этот комбайн им сделали мы», – рассказывает Гринюк. В 1983 году создается Производственное объединение «Кургансельмаш», в которое вливается Сидоровский механический завод. Численность заводчан к тому времени составляет чуть более 4300 человек. В 1986-м на заводе был налажен выпуск агрегата для пневмомассажа АПМ-Ф-1, которому не было аналогов за рубежом. Благодаря его применению значительно снижался ручной труд при подготовке коров к машинному доению, увеличивались надои. Кроме того, в конце 80-х была создана доильная установка УДА-Ф-70, укомплектованная системой автоматики на микропроцессорах. Она обеспечивала распознавание животных, контроль интенсивности молокоотдачи и учет надоев. В комплект к этой установке шло оборудование для раздачи кормов в зависимости от продуктивности животного. Комплект из двух установок и кормораздатчика мог обслуживать 400 коров. Особой гордостью завода было собственное конструкторское бюро, разработками которого в будущем планировали заменить изыскания крупнейшего головного специализированного конструкторского бюро в Риге.

ОСТАТЬСЯ НА ПЛАВУ

Черным годом в истории завода стал 1987-й. Устаревало оборудование, из-за чего снижалось качество продукции, недостаточно эффективно велась кадровая политика, вопросы социально-бытового характера часто отодвигались на второй план, что негативно влияло на настроения рабочих. Одновременно с тем на рынке происходила массовая замена машин более современными модификациями. Все это в комплексе привело к срыву выполнения плана и тяжелому финансовому положению завода. 1987 год Кургансельмаш заканчивает с убытком четыре миллиона рублей. Чтобы выжить и остаться на плаву, коллективу завода приходится аккумулировать все свои ресурсы и во многом измениться. Первым шагом реформ стало перепрофилирование Сидоровского механического завода на переработку пластмасс для производства необходимых комплектующих, которые раньше «Кургансельмаш» получал из других городов России. Следующим на очереди был цех охладителей молока. После его масштабного техперевооружения значительно повысилась производительность. Для примера: до модернизации цех изготавливал до 400 машин в месяц, а к 1991 году – уже тысячу охладителей МК-2000Н. В рамках кооперации Шумихинский машиностроительный завод начал производить коллекторы к доильному аппарату и охладителям молока. Эти три шага позволили начать наращивать мощности завода и повысить качество выпускаемой продукции. Сам «Кургансельмаш» сделал акцент на выпуске вакуумных насосов. Впервые предприятие изготовило 14000 насосов в месяц. В то время КСМ был единственным заводом в Советском Союзе, который выпускал вакуумные насосы пластинчато-роторного типа и комплектовал другую технику с их применением. Несмотря на то что уже были предпосылки к развалу СССР, ГСКБ «Рига» по-прежнему оставалось конструкторским «законодателем мод». Перед конструкторским бюро «Кургансельмаша» была поставлена задача научиться разрабатывать всю технику самостоятельно. И справились! Первым успехом «кургансельмашевцев» стала модернизация самой массовой универсальной доильной станции для одновременного доения шести коров – УДС-3Б. В результате установка стала легче почти на 36 кг. Снижение себестоимости позволило увеличить выпуск установок до 1300 штук в месяц. Дальше – больше. КБ «КСМ» занимается изготовлением опытных образцов, разработкой и выдачей документации на серийное производство новых машин для развивающегося фермерского хозяйства. Были созданы и опробованы индивидуальные доильные установки для малых ферм, охладители молока небольшой вместимости, мини-молокозаводы для переработки молока в сметану, творог и мягкий сыр. В итоге в 1991 году на заводе «Кургансельмаш» было выпущено продукции на 153 млн рублей. Благодаря проведенным мероприятиям появляется возможность выделять средства на развитие и «социалку». В конце 80-х – начале 90-х годов были построены новые бытовые помещения для энергомеханических служб, спортивно-оздоровительный комплекс «Турбинка», введена в строй откормочная база для свиней, оснащенная современной техникой. Велись работы по реконструкции пионерского лагеря и базы отдыха. Рядом с заводом был построен жилой дом, где 197 семей получили квартиры. Всего за 1987-1993 годы было построено 416 квартир.

1992-2013

В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Но грянул гром, и распался Союз. Привычный уклад жизни и работы не просто пошатнулся – рухнул. В 1992 году была проведена приватизация «Кургансельмаша», в результате которой работники завода получили 73,6 % акций. В общей сложности число акционеров завода составляло порядка 6500 человек. «После этой приватизации – 1992-93-й год – случилась полная остановка производства, обвал. Из 4000 рабочих осталось 2000. Работы не было, никто не знал, что делать», – вспоминает Петр Гринюк, занимавший к тому моменту должность главного инженера. Работать в новых условиях по-старому было невозможно: разом рухнули все связи, заказы, планы. Сельхозмашиностроение разом стало ненужным. Из-за рубежа хлынула бывшая в употреблении техника, на смену совхозам и колхозам пришли маленькие фермы, которым просто физически негде было разместить масштабное оборудование. Промышленность впала в кому. Одновременно с тем «Кургансельмаш» тянули на дно обязательства другого плана: это жилищный фонд, который уже содержал завод, и продолжающаяся стройка. «Был большой пласт так называемого советского наследия. У нас только гарантийных писем, по которым мы должны были построить и бесплатно выдать жилье, было 164 – огромная цифра!» – вспоминает Петр Гринюк. Квартиры построили, но это нанесло серьезный урон экономике предприятия, которое, по сути уже не жило, а выживало. Не удивительно, что очереди из инвесторов не наблюдалось. Между тем уставной капитал Кургансельмаша составлял 102 млн 619 тысяч рублей, завод был укомплектован необходимым оборудованием и кадрами. Наконец интерес к предприятию публично проявила шведская фирма «ДеЛаваль» – прямой конкурент «КСМ». Шведы предложили руководству завода создать совместное предприятие с условием, что контрольный пакет акций будет находиться в их руках. Это предложение породило раскол в коллективе. Ряд акционеров вместе с группой специалистов завода были готовы к передаче и уже планировали продать свои акции иностранцам. Однако действующий директор поставил перед «ДеЛаваль» жесткое условие, согласно которому шведская сторона должна была вложить в производство сумму, чуть большую уставного капитала. Сделка не состоялась. Для сторонников идеи слияния со шведами это стало настоящим ударом. Было инициировано внеочередное собрание акционеров, на котором сформировали новый совет директоров. В 1994 году на должность директора завода избран Петр Гринюк. Однако вытянуть практически разрушенный КСМ из пропасти в одно мгновение было невозможно. «За один 1994 год объемы производства и реализации упали в двенадцать раз. Людей осталось около двух тысяч. Остальных не сократили, они просто разбегались, искали лучшей доли: открывали мастерские по ремонту машин, еще какие-то фирмы», – рассказывает Петр Кириллович. В то время удержаться на плаву помогли запасы готовой продукции, которые распродавали, чтобы пополнять оборотные средства. Временно пришлось перейти на трехдневную рабочую неделю, искать другие способы существования. За всеми потрясениями как на предприятии, так и в масштабах страны, интерес к заводу со стороны иностранцев был утрачен. Попытка возобновить отношения со шведами не увенчалась успехом. Представители «ДеЛаваль» заявили, что КСМ был важен для них только с точки зрения сбыта. А так как с распадом СССР развалились все колхозы и совхозы, то и в покупке курганского завода они больше не заинтересованы. К слову, сейчас шведское оборудование является одним из самых популярных среди российских фермеров. Но – компактное, заточенное именно под малые предприятия. Такое гигант «Кургансельмаш», ранее работавший в масштабах всего Советского Союза, в 90-е производить не мог. Была необходима полная модернизация всего производства, но финансовая возможность отсутствовала. Главной целью руководства в тот период было сохранить завод, не разбазарив его имущество, как это было сделано со многими другими крупнейшими предприятиями. В 1995 году при «КСМ» было создано общество с ограниченной ответственностью «Пульсатор» для выполнения небольших заказов и решения ряда экономических вопросов. Производство доильных установок и охладителей по-прежнему велось на «Кургансельмаше». Лишь в конце 90-х «Кургансельмаш» смог передать на баланс города жилфонд, который лежал на предприятии тяжелым бременем. На одно отопление домов уходило 5,5 тысяч тонн угля в год. Чтобы добиться передачи жилья муниципалитету, Петр Гринюк бил во все колокола и даже обращался за помощью к первому президенту России Борису Ельцину. Когда это все же удалось, завод избавился от многомиллионных трат. Несмотря на сложности, «КСМ» продолжает выпускать доильную технику и другое оборудование для сельского хозяйства, адаптируя его под запросы рынка. Например, популярные доильные установки «Елочка» и «Тандем», но укороченного типа. Как раз такие, чтобы подходили для небольших фермерских хозяйств. Однако объемы производства несопоставимы с до перестроечным периодом. К 2010 году численность заводчан сократилась в десять раз по сравнению с началом 90-х. В 2013 году на заводе работали уже 370 человек, а продукции удалось выпустить только на 137 млн рублей. В 2018 году в штате остаются 163 человека, по году предприятие сработало с убытком в 3,5 млн рублей. В этих условиях многие скептики начинали вспоминать о давней несостоявшейся продаже предприятия шведам, говорили о том, что площади огромны, а объемы производства ничтожно малы, что было бы лучше продать земли, цеха, оборудование и перепрофилировать производство под что-то иное. Но руководство «КСМ» продолжает стоять на своем: главное – сохранить старейшее производство, заложенное еще купцом Балакшиным, для потомков. И Петру Гринюку это удается. Ни один цех, ни один станок не заморожен, не простаивает ни одна единица оборудования. Пережив тяжелейшие кризисные годы, «Кургансельмаш» вопреки всему продолжает оставаться предприятием замкнутого цикла.

2016-2019

НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

В 2016 году на площадях завода «Кургансельмаш» торжественно открывается новое производство ООО «Пульсатор». Обновленный завод «Пульсатор» производит не только вакуумные насосы, применяемые в молочном животноводстве и ЖКХ, но и литые заготовки для арматуростроения. Именно литье стали становится основным направлением производства. «Раньше «Пульсатор» специализировался на чугунном литье, но объемы стали падать. И тогда мы приняли решение перейти на стальное литье. Почти вся запорная арматура – это сталь. А запорная арматура востребована на Севере. Нам пришлось сменить все оборудование, от печей до формообразования, а это большие затраты. Но производство было открыто», – рассказывает Петр Гринюк. Заказчики на литье нашлись быстро. Это и местные заводы, и иногородние предприятия. Дополнительным подспорьем стал грант Фонда Бортника, который весной 2016 года выиграл «Пульсатор», а также получение денежного займа в сумме 50 млн рублей на пять лет под низкую процентную ставку. Уже по итогам 2017 года выручка «Пульсатора» составила 120 миллионов рублей. Видя положительную динамику, те же скептики заговорили, что у «Кургансельмаша» есть шансы на возрождение. И вот в марте 2019 года саратовская компания АО «Энергомашинвест», которая к тому моменту уже владела курганскими активами (АО «Курганспецарматура») приобрела ООО «Пульсатор» и ЗАО «Кургансельмаш». Новый инвестор рассказал о планах по развитию завода. В их числе увеличение объемов производства, повышение квалификации работников и заработной платы. И есть все основания полагать, что так и будет. «За этот год инвесторы ничего не убрали, а напротив, вкладываются в предприятие. Сделано индивидуальное отопление на литейку (ее площадь 8000 квадратных метров) и на 24-й цех. А это очень большой корпус, 23800 квадратных метров. Говорят, что сохранят и «Пульсатор», и «Кургансельмаш», – рассказывает Петр Гринюк.

*Информация для сайта была взята из книги "Курган. Начало. История компании от времен купца Смолина до наших дней".

Главный редактор: Елена Тельпиз. Профессоры проекта: Елена Тельпиз, Юлия Корвинта. Авторы текстов: Елена Тельпиз, Анастасия Егорцева, Наталья Михайлова, Юлия Кирсова, Дарья Ильинских, Елена Максимова, Анастасия Мазелина, Наталья Мосина, Марина Кирсанова, Сергей Цисарёв, Ирина Борисова. Фотографы: Евгений Кузьмин, Александр Апаткин, Андрей Чебыкин. Использование фотографий и архивов предоставлено из личных архивов героев.